足し引きで調和を取り戻し、時間がもたらす豊かさを補強する

×

蓄積と課題

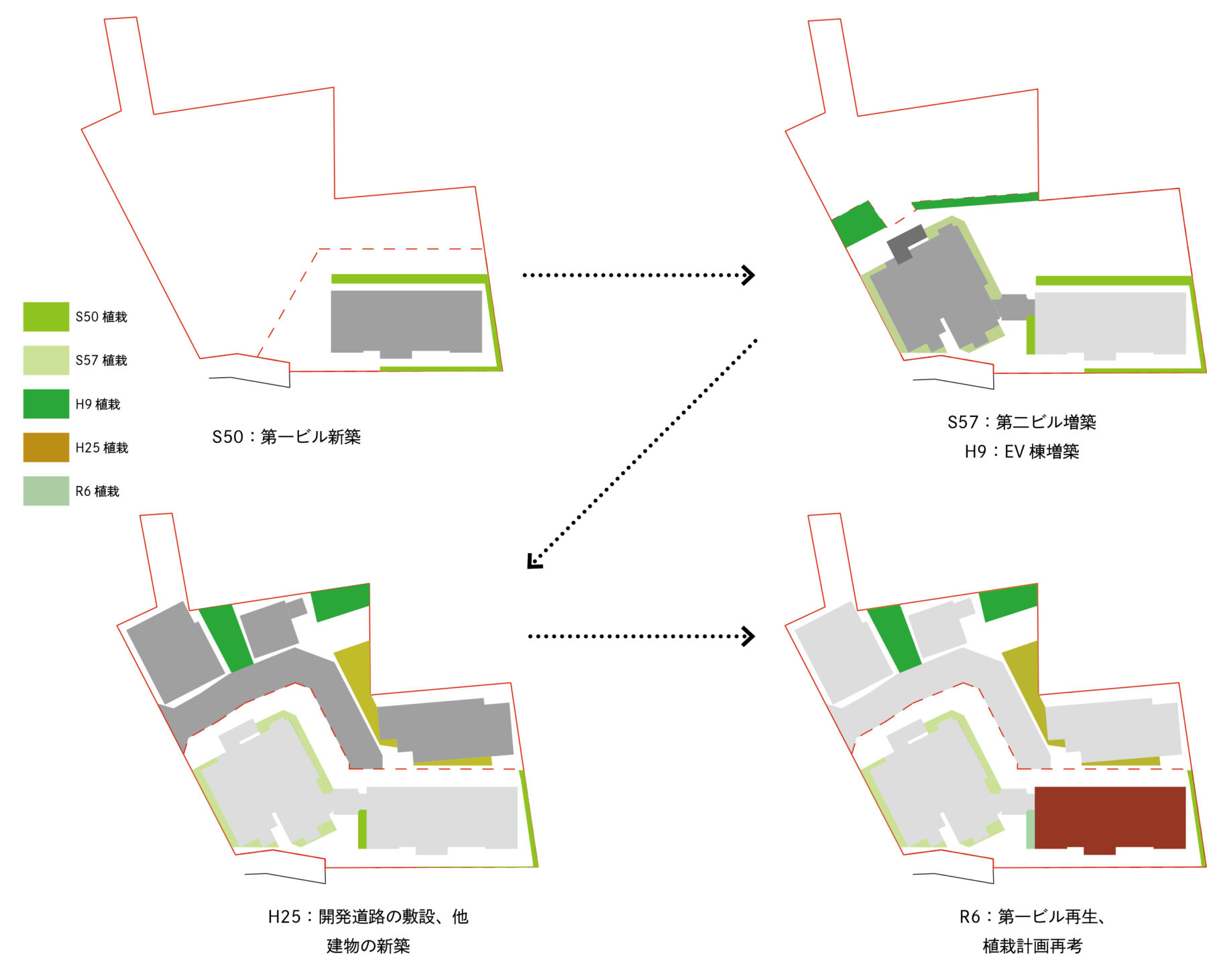

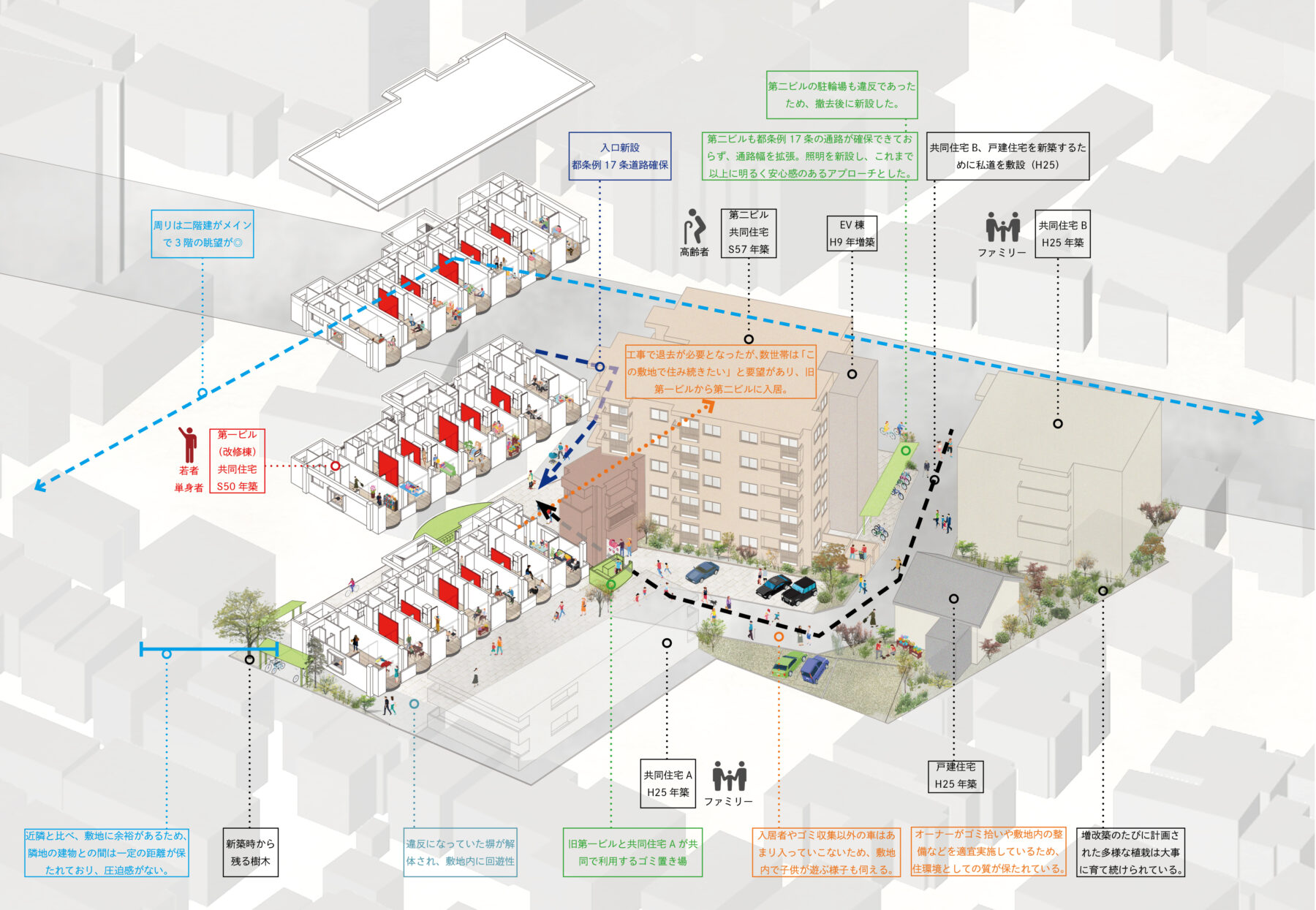

敷地は東京郊外の住宅地。半世紀かけて根付いた複数の建物や緑、人々が共存する豊かな環境が、時間をかけて育まれていました。

一方で、

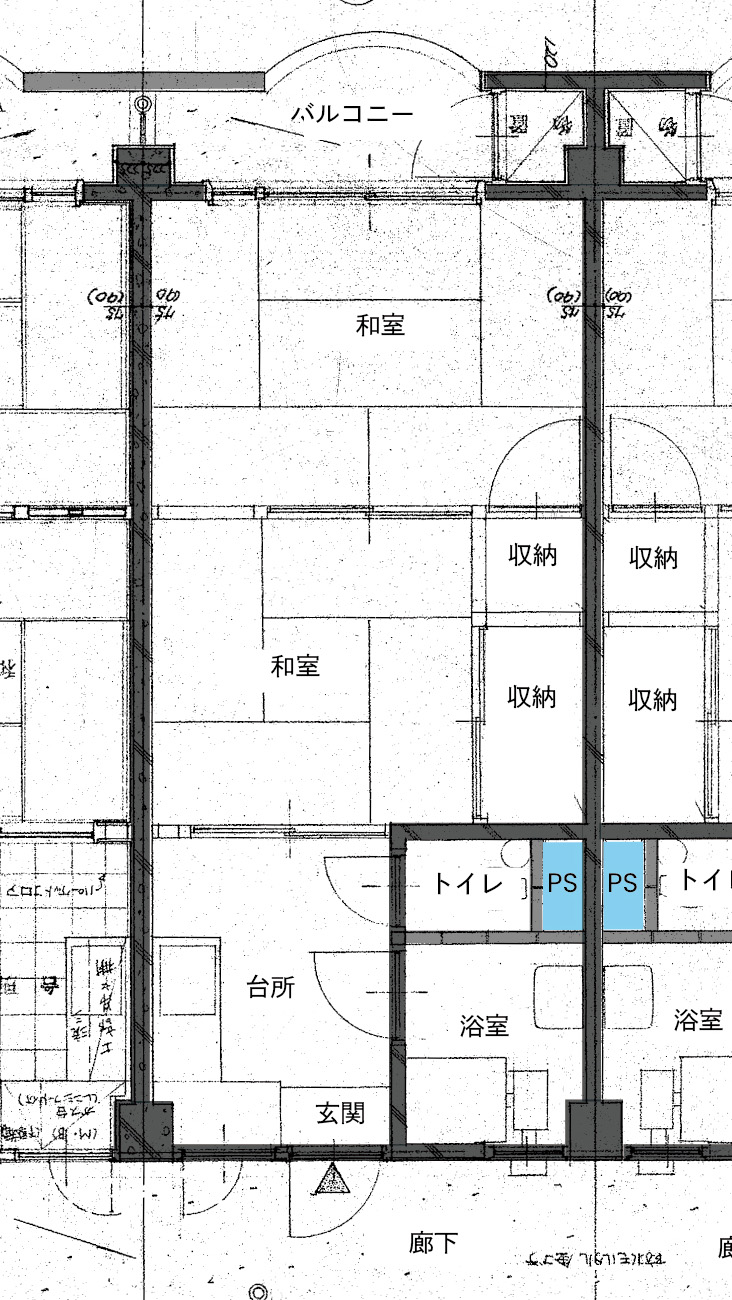

・建物は築50年になり、間取りや設備、構造躯体の劣化や陳腐化が進行していた

・法改正による様々な既存不適格に加え、相続に伴う分筆や私道の敷設により敷地の形状や接道条件が変更されていた

・第二マンションとEV棟、駐輪場などの段階的な増築が検査済証を取得せずに繰り返され、違反建築となっていた

といった問題を抱えていました。

建主の要望は、複雑に絡み合うこれらの問題を根本的に解決して今後も長く建物を使う事でした。

遵法性/耐震性/事業性を確保して長期融資を実行する

耐用年数の過ぎた建物の大掛かりな改修工事ですが、不動産賃貸業として安定した経営を続けるためには、事業費のほぼ全額について長期融資の実行が不可欠でした。

そこで、私たちは行政や金融機関と念入りに協議し、以下を設計条件に設定しました。

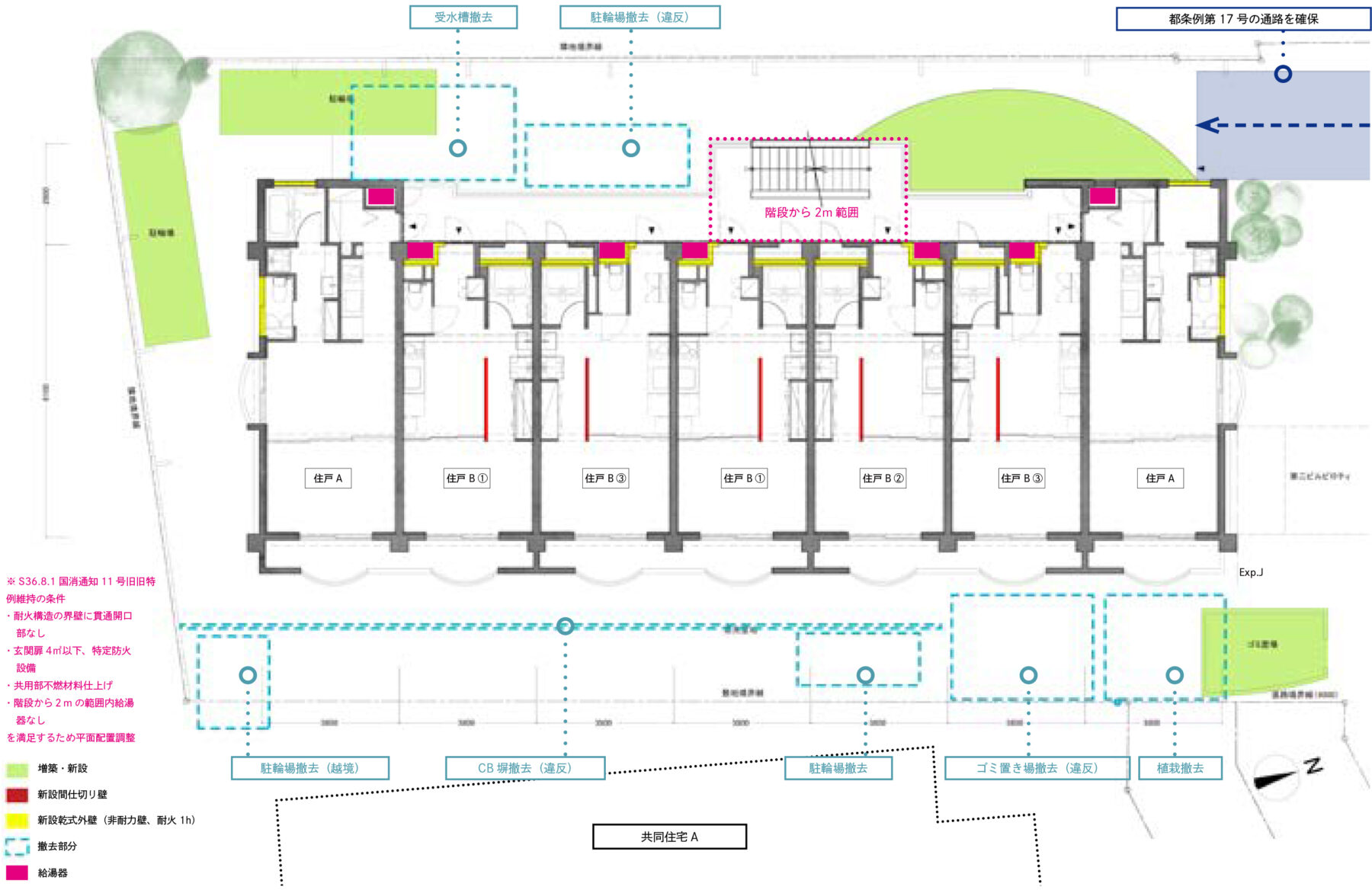

・遵法性:検査済証のない建物で建築確認を受け、検査済証を取得する

・耐震・耐久性:Is値0.6を確保し、旧耐震建築物でも新耐震と同様の安全性を確保する

・事業性:事業費の総額について長期融資を実行し、賃料収入で無理なく返済できる事業計画を立てる

検査済証のない建物で増築の建築確認を行うー遵法性の確保ー

既存建物は、検査済証がなかったため、遵法性に疑問のある状態でした。そこで、設計前には入念な敷地・建物の調査を実施。検査済証がないものの建設時は法令に適合していたことを確認するとともに、過去50年の間に発生した違反箇所は、今回の計画で全て是正しました。

さらに、エントランスを「増築」することで建築確認と完了検査を受けて、検査済証を取得しています。

ノイズを引き算して本来の構造形式に還元するー耐震化ー

耐震性は、雑壁2の撤去によって、補強材を設置することなく自重の軽減のみで確保しています。新しい外皮は乾式構法を使用。軽量化しながら足し算や引き算の痕跡を残しています。新耐震の建物と同等の基準であるIs値0.6以上を確保し、更に第三者の評価である構造評定も取得しました。

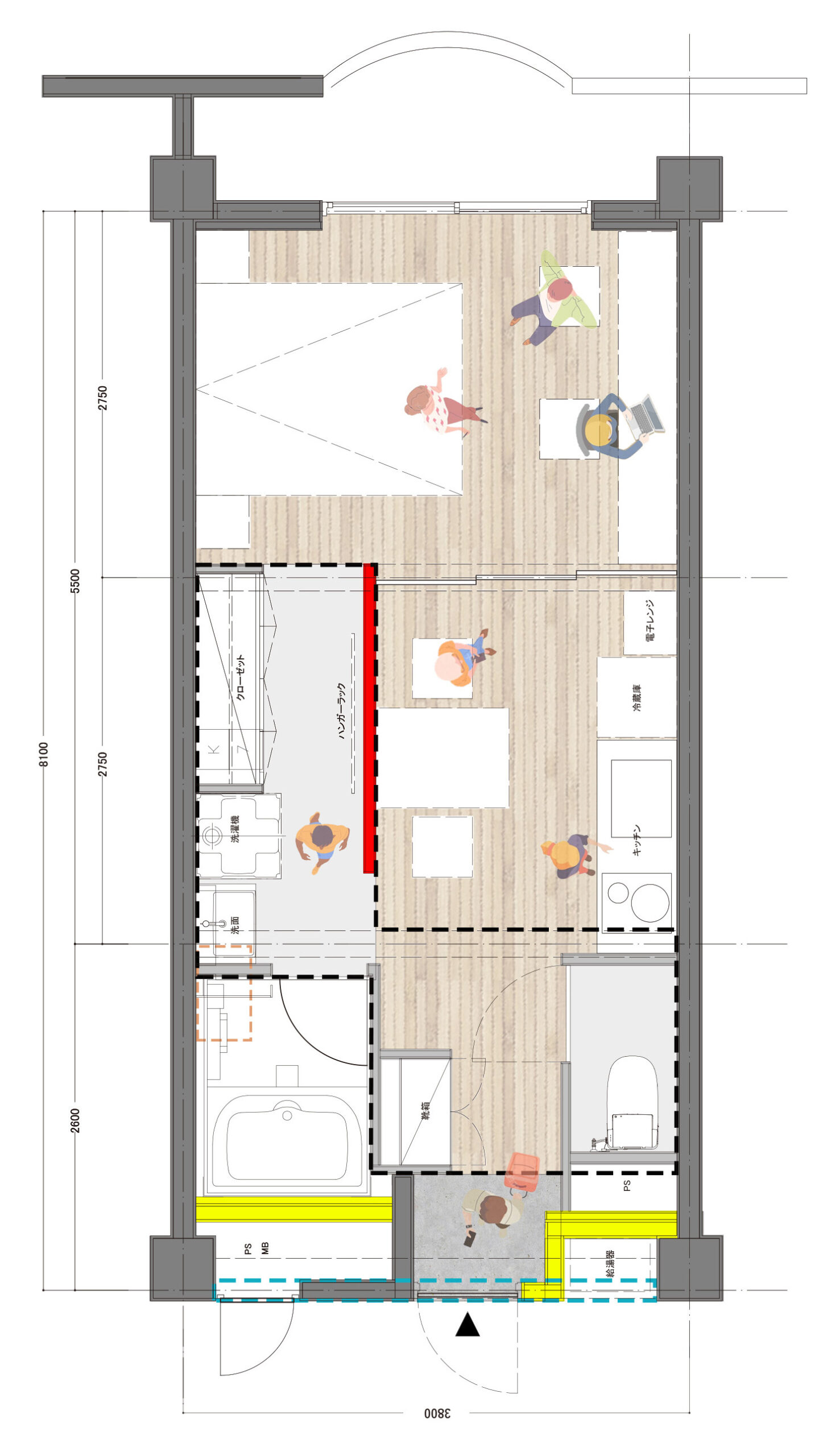

再生ならではの住戸計画ー事業性ー

収益に直結する住戸計画は、既存の住戸割りを維持しつつ広い間口を活かし、回遊性や変化のある空間としています。寝室とユニットバスの動線上は、外の視線も気にならないパウダールームにもなっています。

単身者向けとしたことで、子育て世帯やシルバー層が多いコミュニティの多様化にも寄与することを目指しました。

さらに、PSや水回りを屋外廊下側に計画することで、共用部から設備のメンテナンスができることや、スラブを貫通せずに横引き管を配管できるようにするなど、快適性や競争力を持たせつつ建物を長寿命化する工夫をちりばめています。

調和をもたらし、時間をかけて得られる豊さを補強する足し算と引き算

このプロジェクトでは複雑な問題を抱えていた状況をていねいに解きほぐし、色々な要素を取り除いたり付け加えたりしています。それらは単にスペックを底上げするに止まらず、敷地の周辺を含めた既存と調和をもたらすよう注意深く計画されています。

築古ストックの建て替えが進み急速に街並みが均質化しつつある住宅地で、耐震性や遵法性、融資付けといった築古ストック特有の問題を乗り越えながら、時間を経て得られる豊かさの補強と、そこに上書きするからこそ出来る建物のあり方を考えました。

竣工後、建主からは植栽や新しい駐輪場を計画したいと依頼が。50年かけて空き地を順に開墾しながら育ててきた土地が、これからは根付いた人やものに手を加えながら住み継ぐ場所になって欲しいと願っています。

日本の住宅ストック問題

国内には住宅ストックは1,500万棟の住宅ストックが存在し、旧耐震はそのうち15%程度、230万棟にも上ります。また、近年は大半の新築建物が検査済証を取得しているものの、築古建物は多くが検査済証を取得していません(平成10年の時点ですら検査済証の取得率は4割に満たない)。3また、新築時は適法だったもののその後の増改築などで違反建築となっている事例は枚挙にいとまがありません。そして、これらの問題を抜本的に解決するには、多額の費用を賄うための長期融資が基本的には前提となるものの、耐震性や遵法性を含む複合的な問題をクリアしつつローンの返済を可能にする事業性というハードルが足枷となっているのが実情です。今回は、そのような社会的問題に対して取り組んだ作品です。

Other Projects

既存のポテンシャルを最大化する、最小限の操作

art BLD. / 2016.4

小規模ペンシルビルのポテンシャルを顕在化する

REDO JIMBOCHO/神田神保町武田ビル再生 / 2023.6