小規模ペンシルビルのポテンシャルを顕在化する

×

修繕と建替・再開発の二者択一

敷地の北側は、古書店などを営む様々な時代の建物が重層的な景観を作っている、神保町のイメージそのままのエリアです。

魅力的な街並みの一方で、古い建物の多くは耐震性や老朽化といった問題を抱えながら、その小ささ故に抜本的な解決が難しく、修繕による延命を繰り返すにとどまっています。

反対に南側では、古ビルは再開発で一掃され、今は巨大なオフィスやマンションが聳えています。

こうした真逆の顔をもつエリアが対面する角地で、築49年既存建物は<修繕>と<建替・再開発>の二者択一を迫られるように建っていました。

©︎新建築写真部

耐震補強の建設会社による新規事業のモデルケース

事業主は、建物耐震化の技術を活用して旧耐震建築物の再生事業を立ち上げた、耐震補強を専門とする建設会社です。

今回はその新規事業のモデルケースとして、自社の設計と施工で耐震化することを前提にこの建物を取得しました。

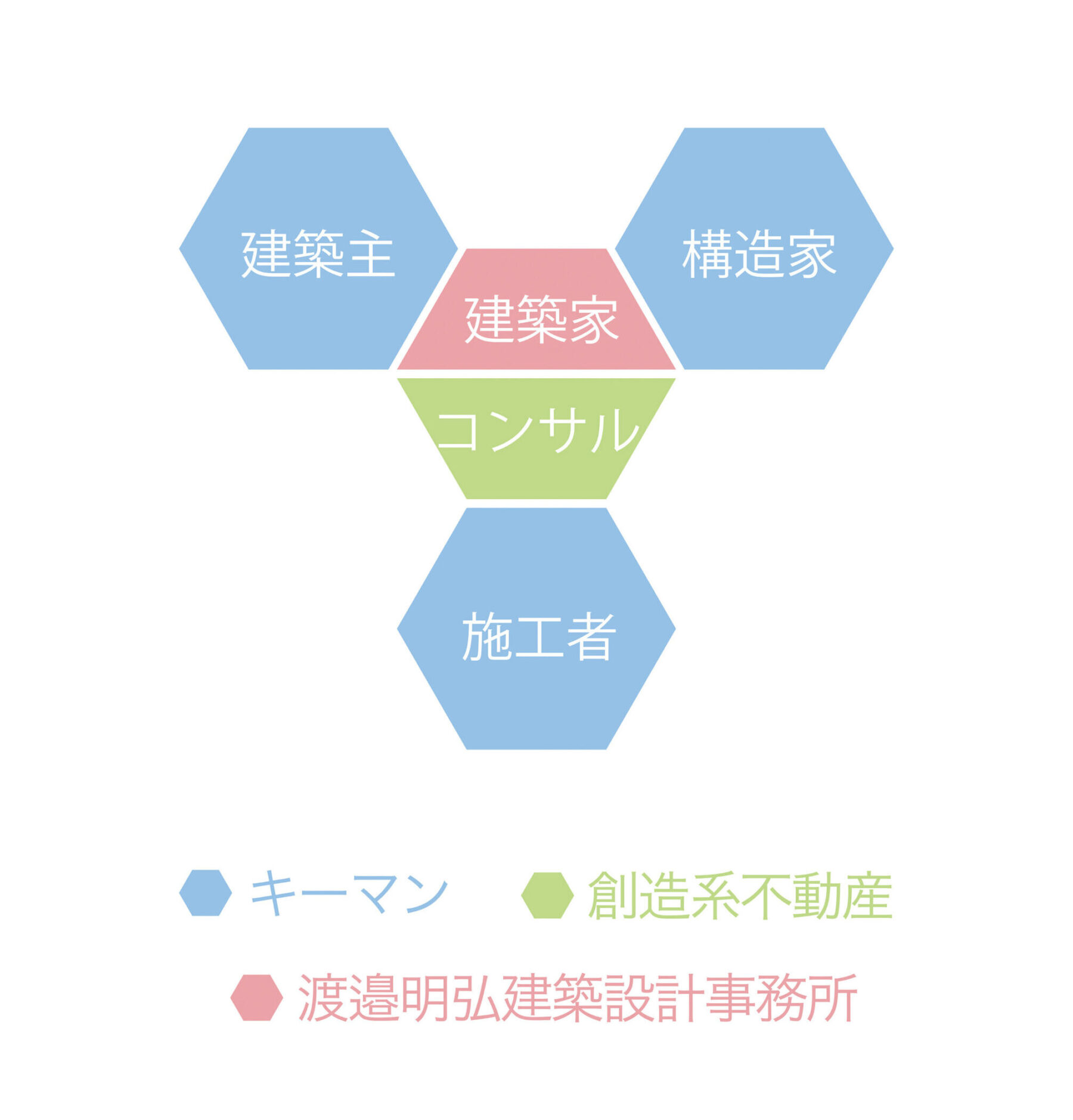

企画の初期段階に事業主と不動産コンサルタント、そして建築家から成るプロジェクトチームが立ち上げられ、「どのような建物に再生できるか?」「そこではどのようなプログラムが展開できるか?」と議論しながら、事業計画と建築計画を並行してプロジェクトを進めていきました。

当初はセオリー通りに飲食や事務所の賃貸というプログラムや利回りに基づく予算も検討したものの、いろいろなマーケット調査を通して、次第に古書街ブランドに頼らない神保町のニーズが見えてきました。

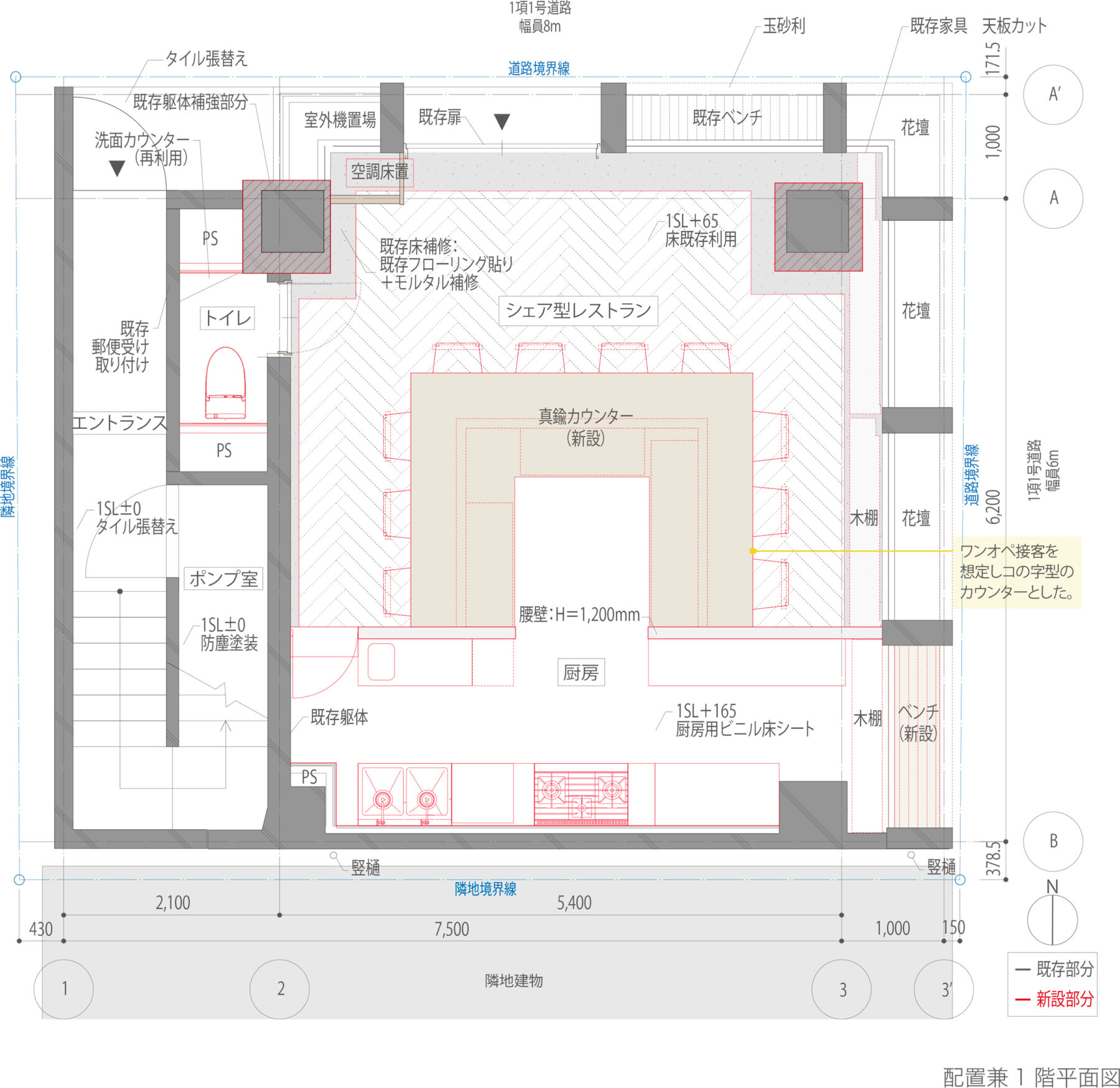

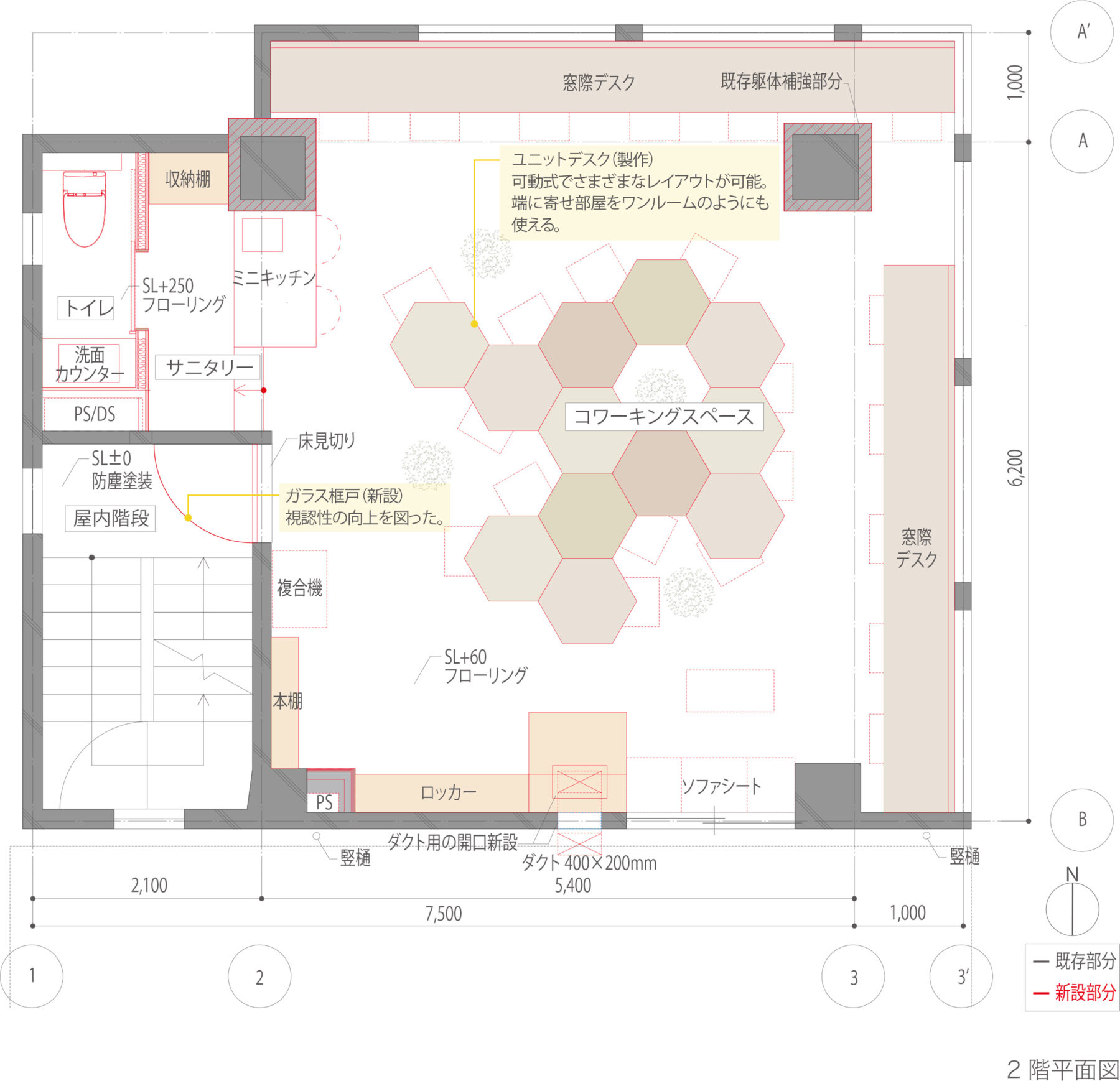

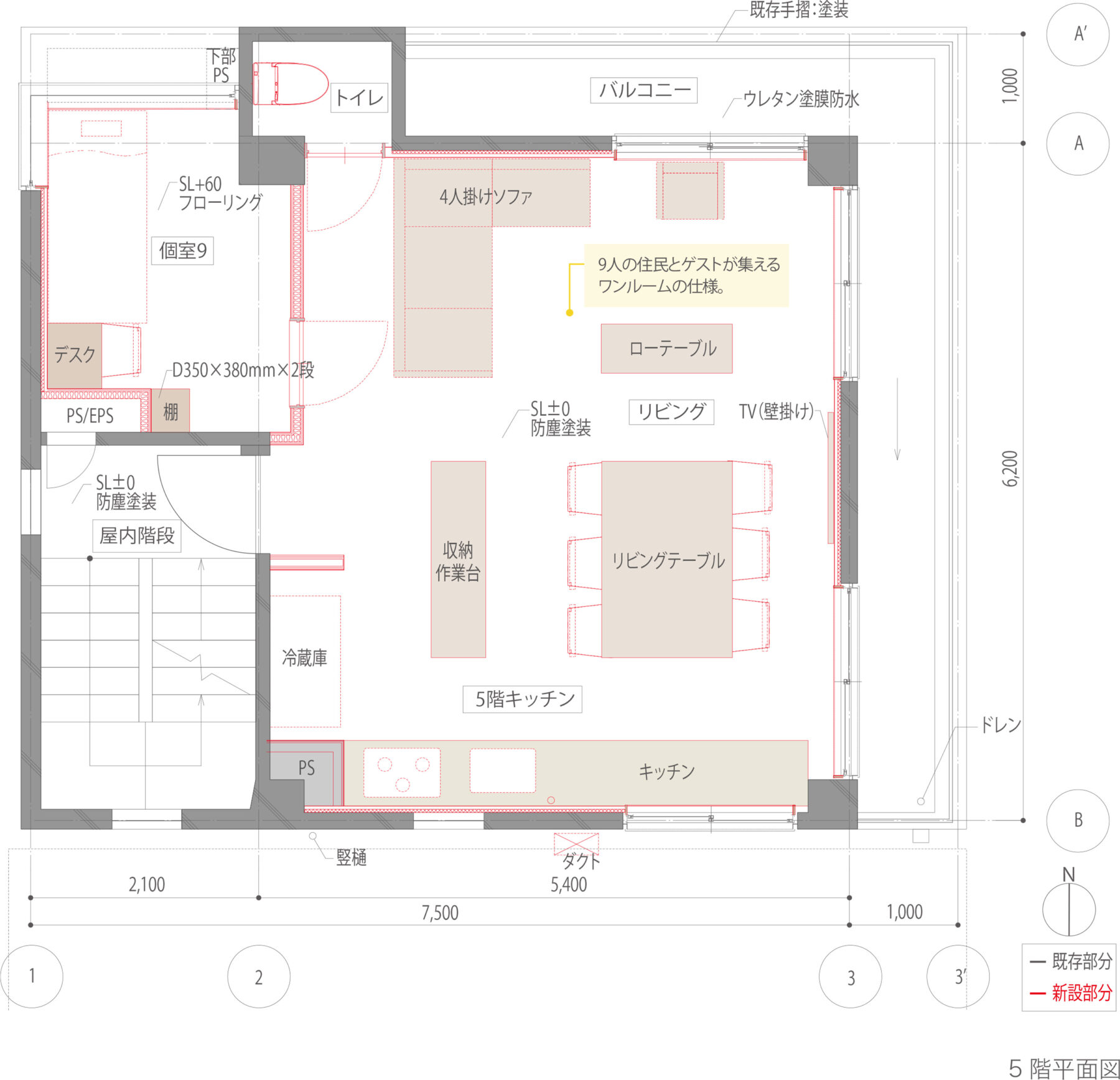

その結果、このエリアには無い3つのシェリングビジネス(外国人が半分入居する多国籍シェアハウス、無人のコワーキングスペース1、ハイエンド顧客層向けのシェア型レストラン)が導かれました。

このように、事業と建築を並行した議論の結果、単なる初期投資の回収から将来の展開も見据えたビジネスモデルの開発へと、建築のプロジェクトの目的そのものも再構築されることになりました。

小さなペンシルビルに立ちはだかる、再生へのハードル

事業計画のディスカッションが進む一方で、既存建物自体は、築古の小規模ビルに典型的な構造形式が再生を難しいものにしていました。なぜなら耐震性や機能性といった問題を抱える一方で、それを解決しようにもブレースや耐力壁による耐震化、エレベーターや吹き抜けによる動線や空間構成の変更、老朽化した設備の単なる入れ替えなどは機能的・経済的に困難だからであり、さらに言えばこれが<修繕>と<建替・再開発>の二項対立をもたらしている要因だと思われました。

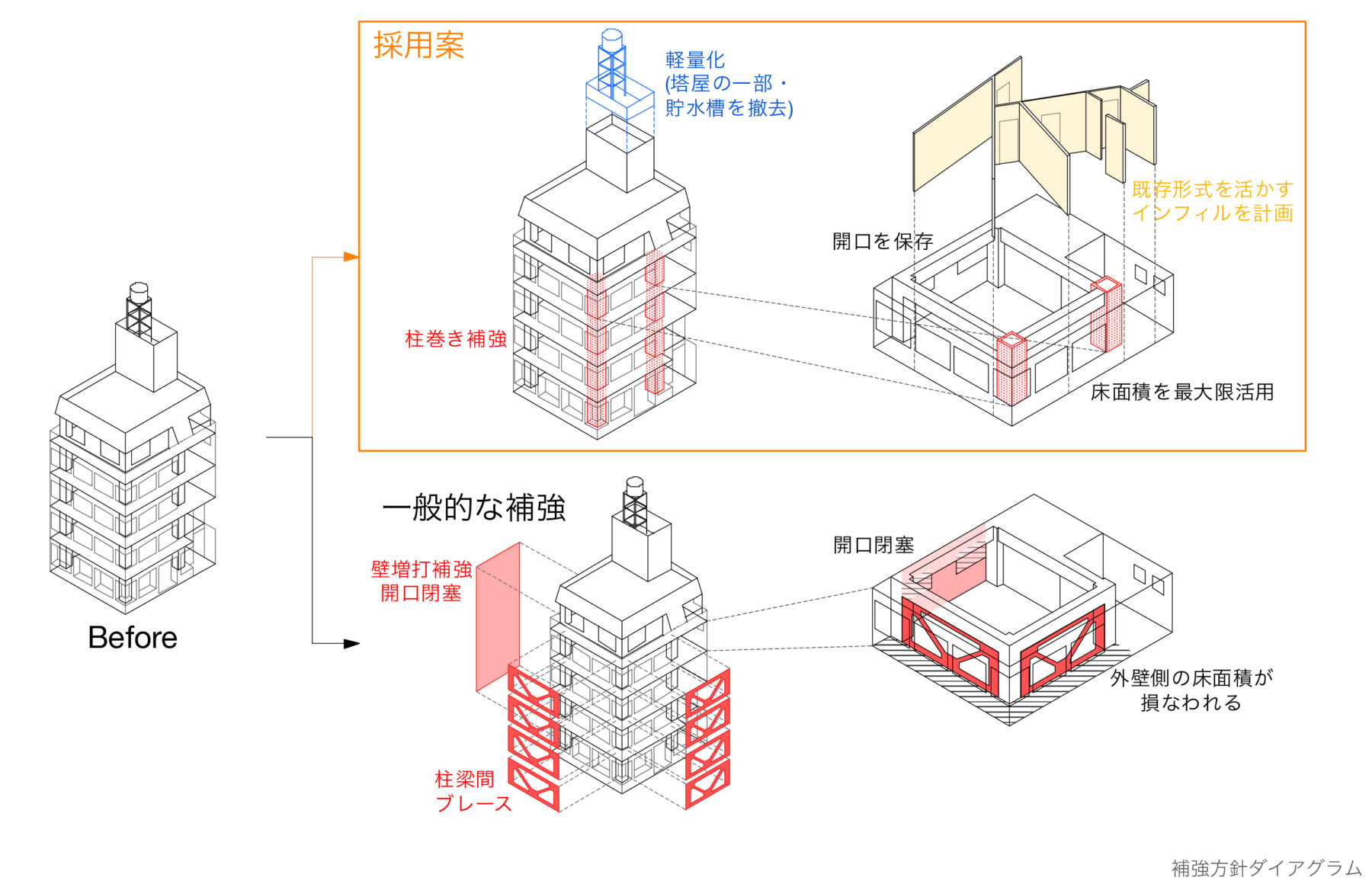

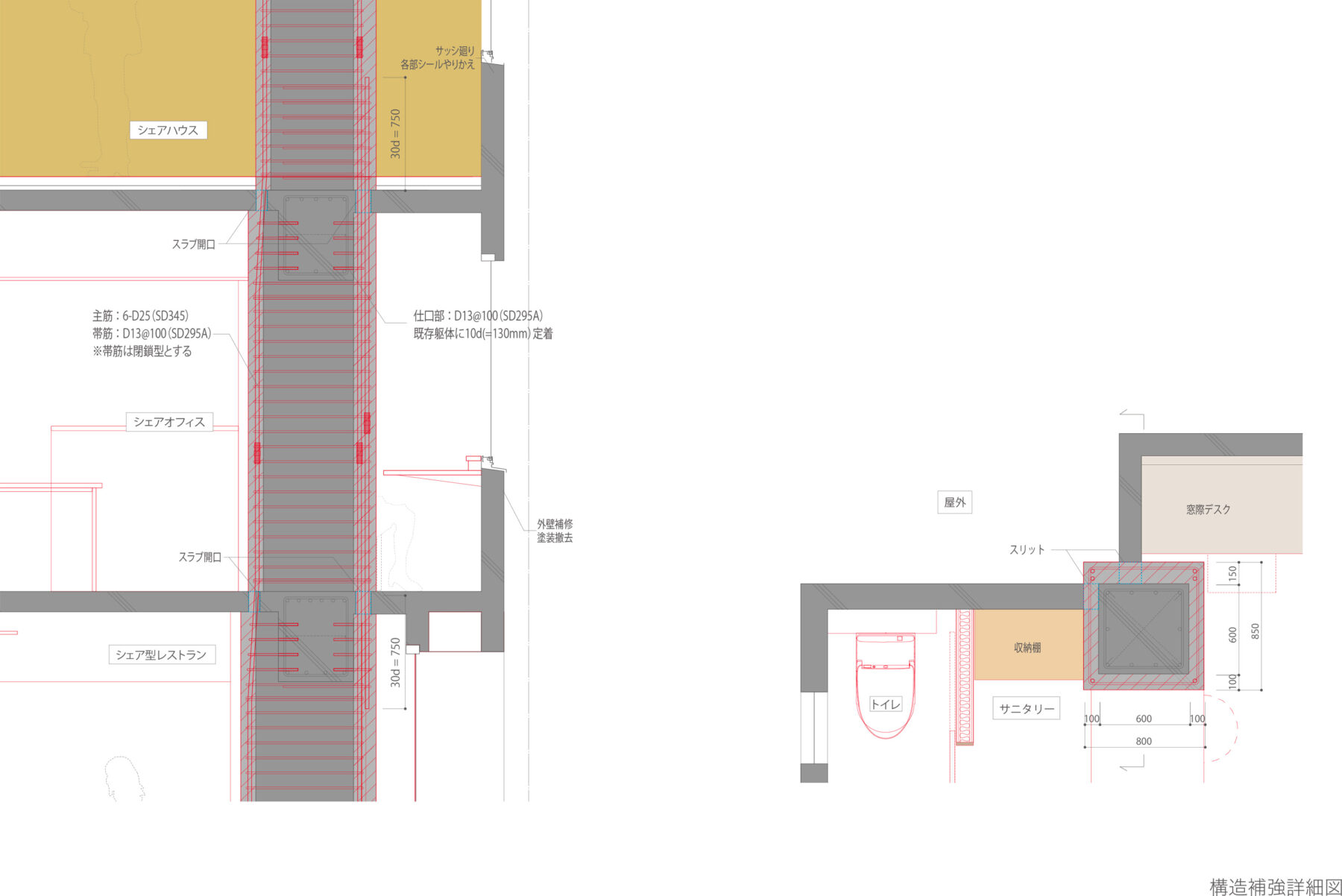

そこで、総合的・複合的な計画によって諸問題を解決することで、このような構造形式を作り変えるのではなく活かすことを考えました。まず、耐震化においては陳腐化した設備を更新する際に高架水槽や塔屋の一部を撤去することで建物を軽量化、耐力を向上させています。そうして必要な補強量を削減し、構造形式を維持するように柱だけを増し打ち補強したのです。

既存建物は狭小な偏心コアという、小規模な雑居ビルの典型的な形式を備えていた。耐震補強として柱間に壁やブレースを設置すれば機能性が損なわれ、劣化した設備の更新はペンシル型ビル故に割高になる。また、エレベーターの新設やエントランスの拡張、低層階への吹き抜け設置などのリニューアルは、収支を悪化させ現実的でない。このように、再生とは相性の悪い既存躯体の形式(神保町はもちろん、全国にこのようなストックが存在する)に対して、私たちはその形式を維持するように、道路側の柱だけを増し打ち補強した。渡邉明弘『新建築』2023年8月号より抜粋

躯体の隠されたポテンシャルを可視化

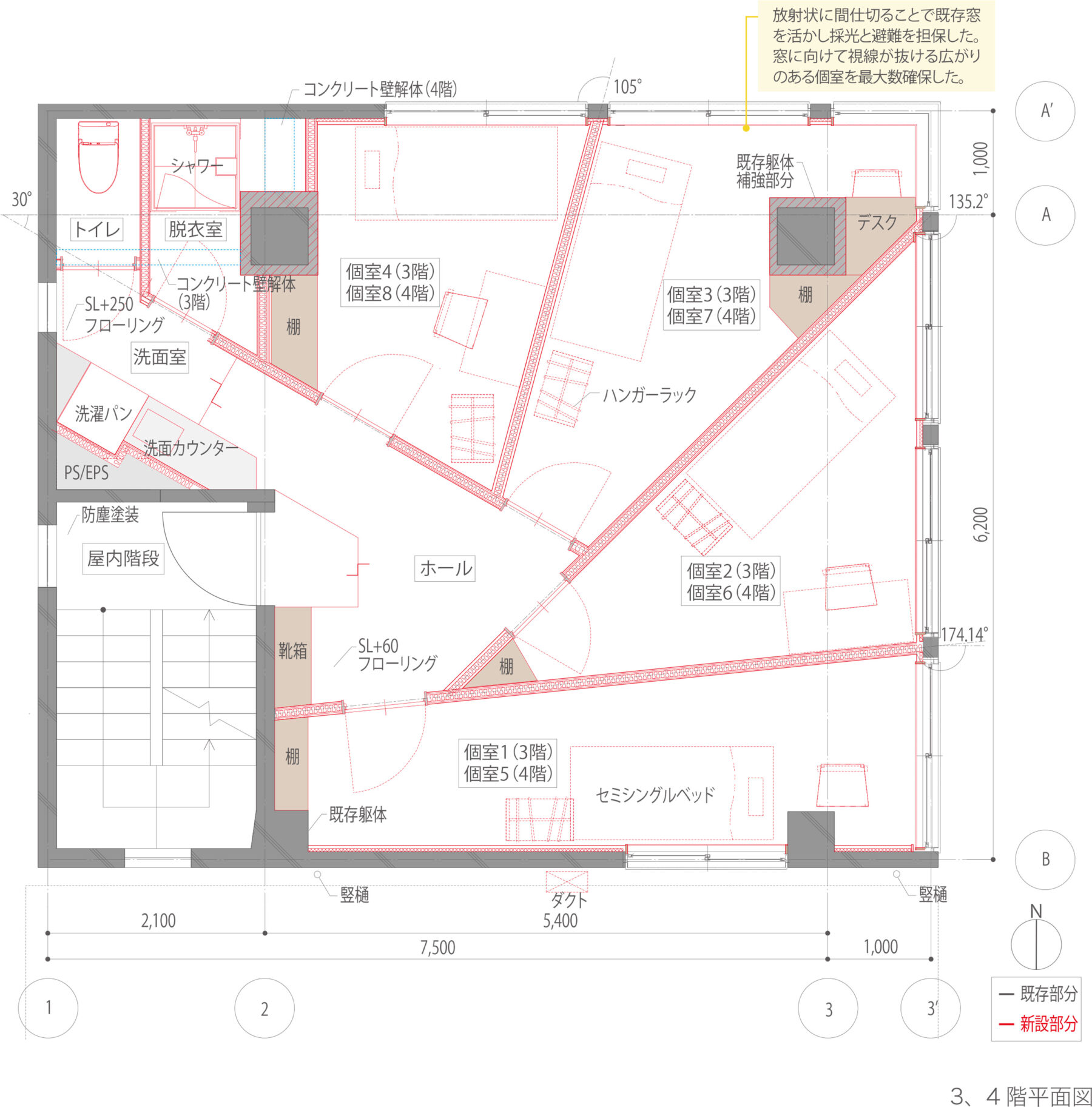

このようにして補強した躯体の中に、外壁の後退やブリーズソレイユ化された柱型が生み出す陰影のある接地階から3面採光の光あふれる最上階まで、階毎に異なる環境を仕上げで強調しながら、用途と往復しながら躯体のポテンシャルを可視化するように挿入しています。

その結果、ワンオペ営業も可能なコの字型カウンターや放射型に間仕切られたシェアハウスの個室群など、この建物を再生したからこその、新築や修繕では得難い空間が展開されました。

再生ならではの様式 外壁の剥がし放し仕上げ

半世紀近く街で親しまれてきた外形は、劣化したエントランス以外ほぼ既存を維持しています。仕上げは既存の吹き付けリシンを撤去して躯体のクラック補修に留める「剥がし放し」を現場で試行錯誤し、新しいような古いような再生ならではの様式を試行錯誤しました。

竣工から1年が経ち、これまで馴染みのなかった人々も訪れ始め街も事業もより開かれたものになってきています。

このプロジェクトでは、「建替・再開発」と「修繕」の二項対立を象徴するような敷地と建物で、シェア的なプログラムや設計手法によって街の記憶や質・スケールを引き継ぎつつ、ますます必要とされる既存活用を阻む状況を、<再生>ならではのあり方で乗り越えようとしました。

小さなペンシルビルの逆境を象徴するようなこの場所から、再生という第三の道が広がっていけばと思っています。

耐震補強会社が旧耐震ビルの再生事業を立ち上げ、そのフラッグシップとなるプロジェクトである。不動産コンサルタントと建築家とタッグを組み、プログラム的にも街の再活性化に役立ちそうなプロジェクトとなっている。特筆すべきは耐震補強方法だ。通常の窓面に耐震補強ブレースを入れるのでなく、屋上荷重を減らすのと柱の増し打ちで達成している。窓面が都市に開いた建物となっている。外壁のリシン剥がしっぱなしも味のある仕上げとなっている。再開発で壊されることの多い旧耐震ビルを社会のストックにする道を開いているプロジェクトとして高く評価した。

グッドデザイン賞2024 審査員の評価コメントより(公式サイトはこちら)

- 現在はシェアスペース利用として稼働中で、多様な利用者がシェアして使うレンタルスペースや水彩画のレッスンなどで利用されている。 ↩︎