既存不適格のヴォリュームと転用ならではのプランがもたらす価値と豊かさ

×

環境の変化から孤立した築40年のストック

築40年の鉄筋コンクリート造の複合ビルを再生した建物です。

駅から徒歩数分という好立地にも関わらず、周囲の環境変化により事務所としての需要が減った結果、建物全体が空室となっていました。また、オーナーはビル内の一画に居住していましたが、家族構成の変化や人数の増加により自宅の間取りに不便を感じている状態でした。

建替えも視野に入れて検討した結果、この建物はオーナーにとって両親が残した形見であったことや、集団規定の既存不適格により建替えると建物規模が縮小されることから、再生することになりました。

検査済証のない建物での用途変更・建築確認

計画にあたっては、ニーズが薄れていた2階と3階の事務所を共同住宅にすることが主軸になりました。事務所を共同住宅に変更する部分が100m2を超えるため、用途変更の確認申請が必要となります。1

改修工事における確認申請では既存建物が違反でないことが前提となり、通常は新築時の検査済証をもって既存建物の遵法性を判断されます。

ところが、この建物では検査済証が発行されていないという大きな問題がありました。

そこで、入念に既存建物の法チェックを行うことで、現行規定に適合していない箇所をリストアップしました。一部の小さな違反が見られましたが、それらの部分については是正することを前提に、既存不適格2は一部を維持しながら計画し、確認済証を取得しました。

新築では得られないヴォリュームを残す

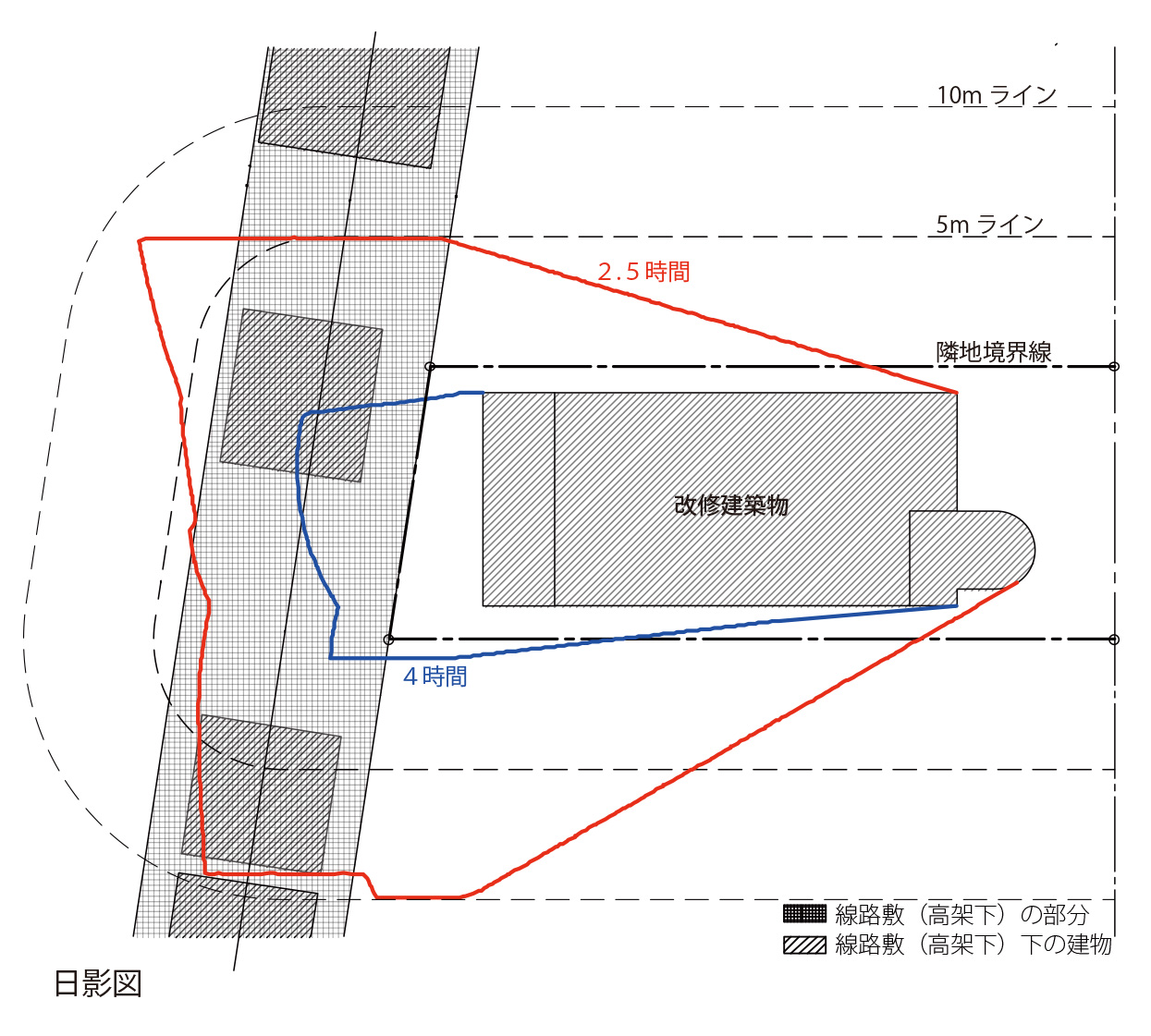

既存の建物は、日影規制に対して既存不適格の状態であり、建替えると高さや面積が大幅に縮小してしまう状態でした。上記の手続きを取ることは、新築では得られないヴォリュームを、遵法性を持って残すことを可能にしています。

その結果、上層階では今後新築される隣地の建物により視界や日当りなどの環境が悪化しないことが約束されるなど、再生ならではの不動産的な競争力がもたらされています。

事務所を転用するからこその住戸プラン

共同住宅に用途変更した2階と3階は、当初は事務所らしいつくりをしていました。具体的には、接道面の南側と低層の隣家が迫る東側で、キャンチレバーの外壁とほとんどフルハイトのサッシが開放的な空間をもたらしていました。

計画初期はこれらを撤去して共同住宅らしいバルコニーのある空間に変更することも考えましたが、私たちはむしろこの事務所由来の要素を残すことにしました。こうして、通常の住宅では作りえないような開放的な住まいが生まれました。

採光を確保するための、躯体の解体

既存は事務所という法的には採光が不要な用途だったため、住宅としては法的に有効な採光窓が不足している状態でした。そこで、コンクリートの外壁を解体することで、必要な開口を新設しています。躯体を解体する部分は構造的に不要な部分とすることで、躯体の一部を解体しても耐震性が低下しないように配慮しています。

柱間の、構造的に負担の無い部分のコンクリート躯体を解体して、法的に必要な採光窓を確保した。

躯体の解体と用途の変更による、実質的な耐力の向上

この建物はいわゆる旧耐震基準の建物なので、躯体の解体や用途の変更が、耐震性の向上につながることも狙っています。

具体的には耐力上不要な部分を解体することで建物の自重を軽減する「耐震化につながる減量」を行った上で、用途が事務所から住宅に変更されることによる、積載荷重の減量を見込んでいます。

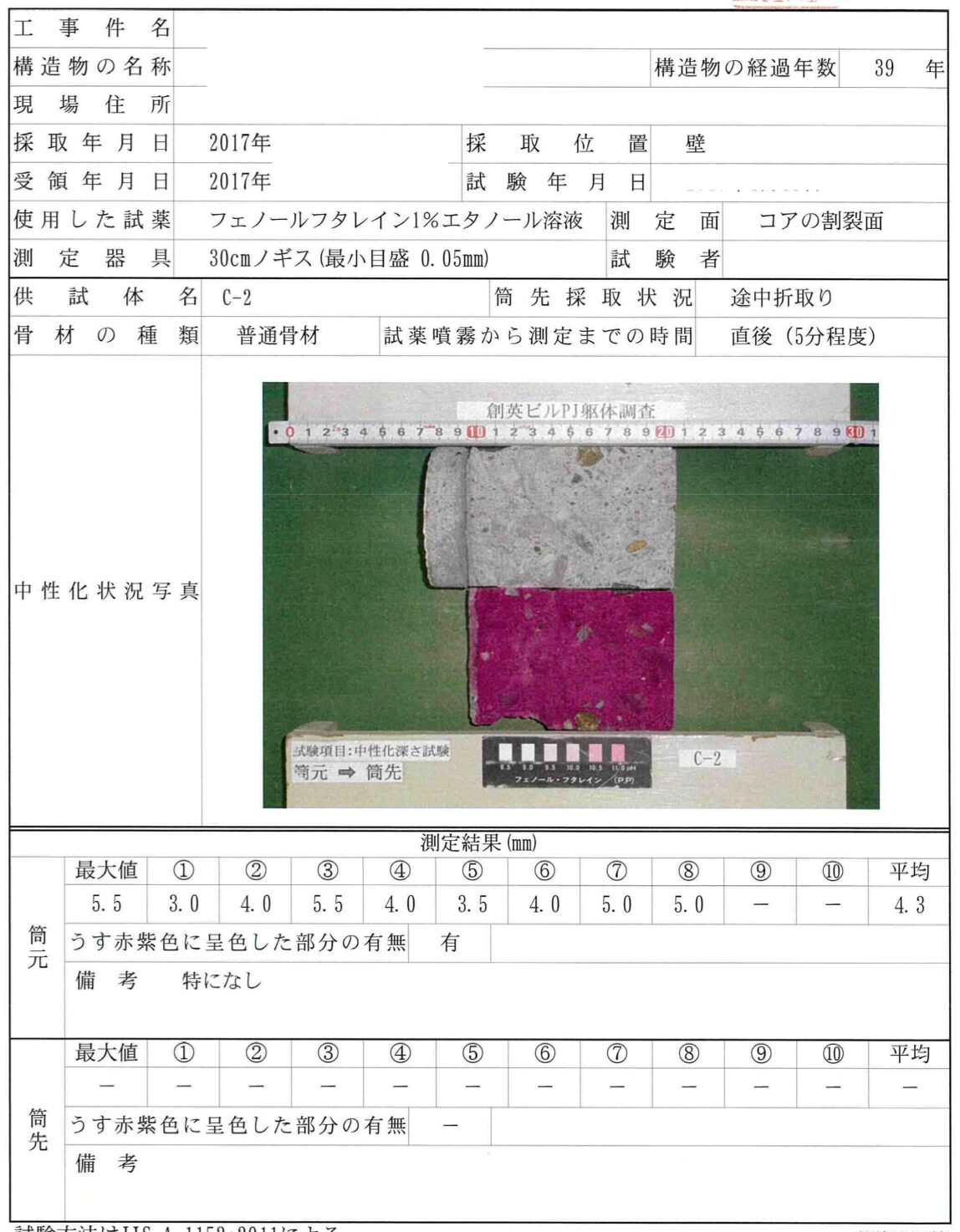

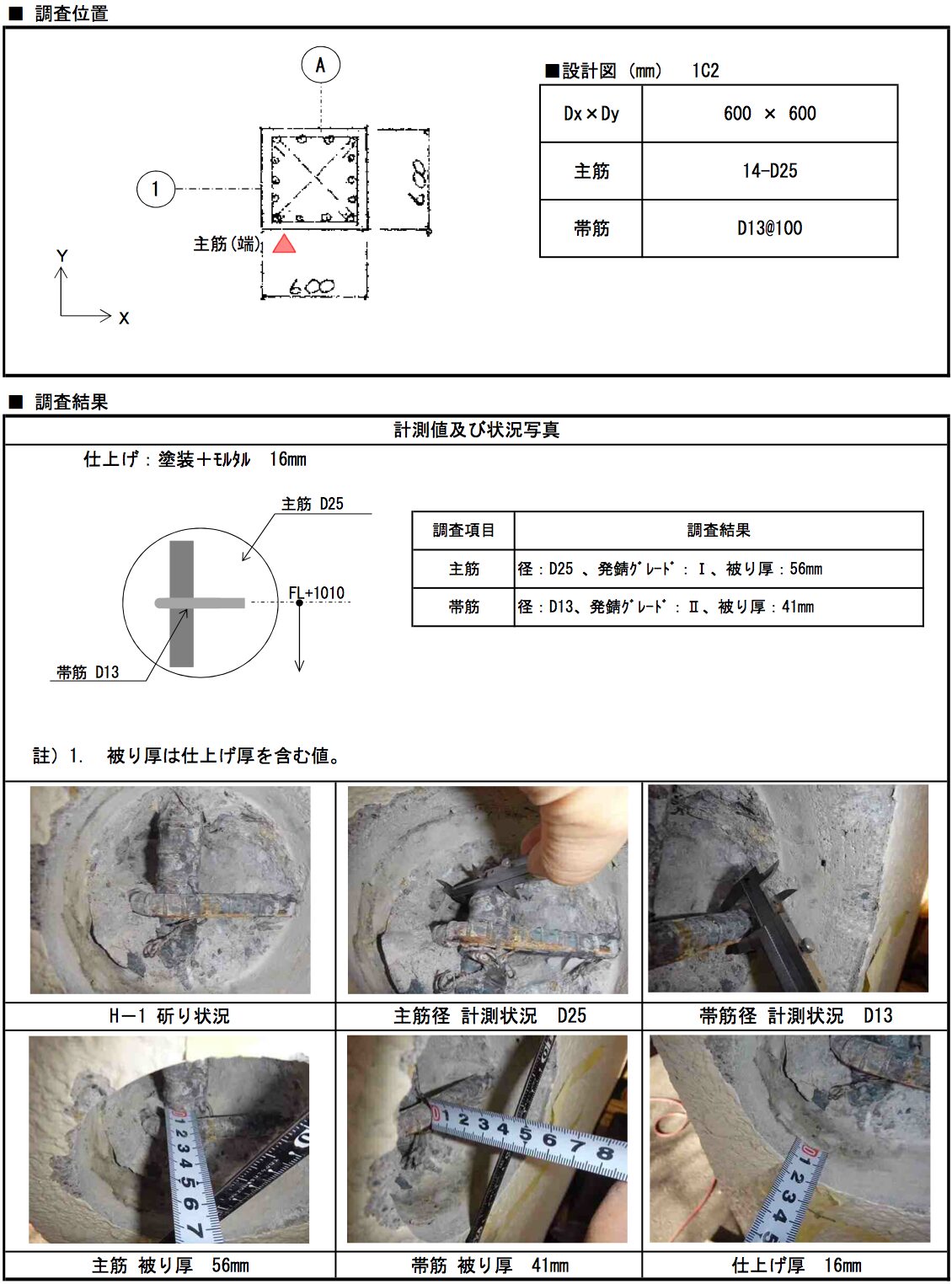

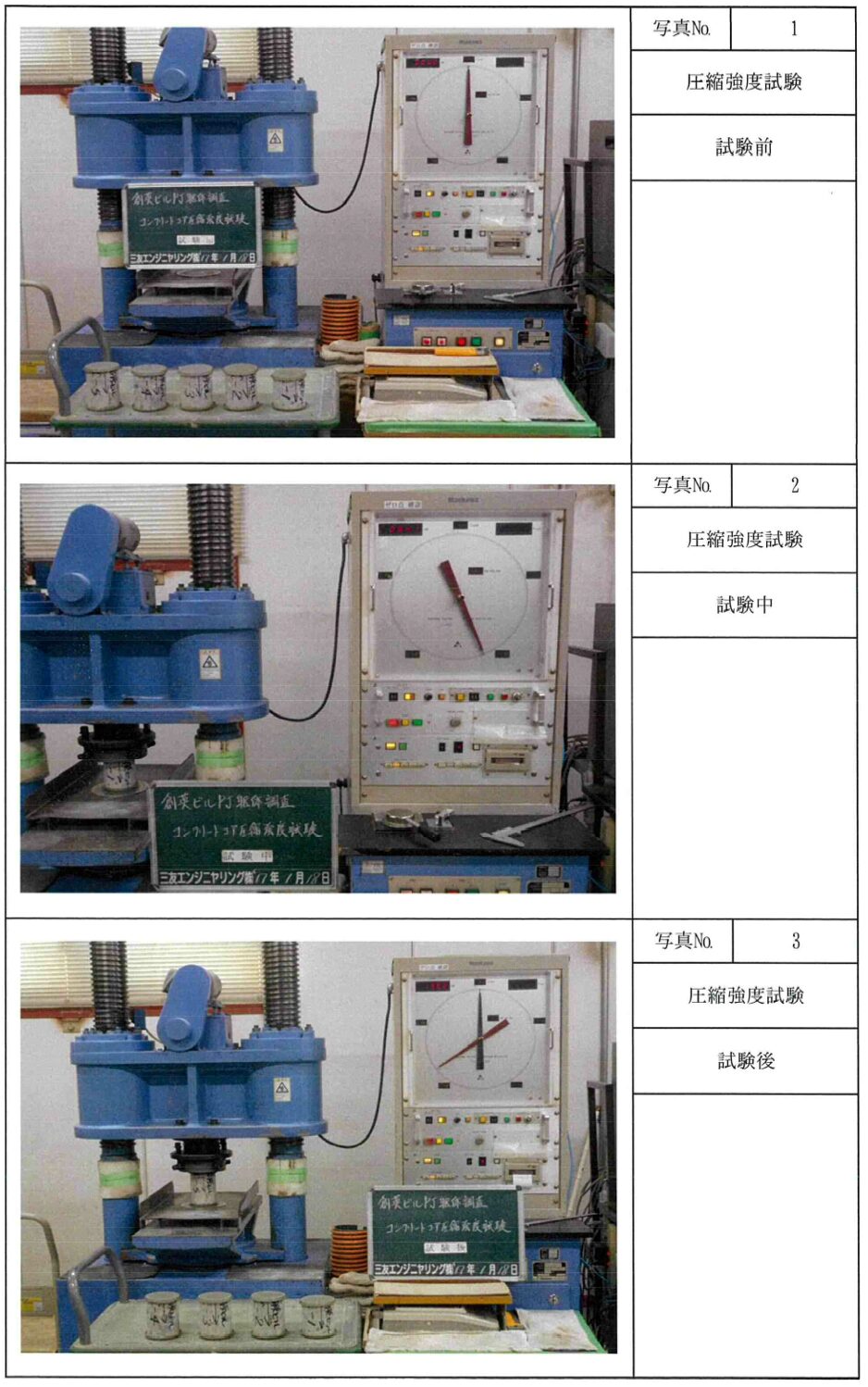

さらに上述した躯体の破壊検査によって、コンクリートの圧縮強度や中性化進度、鉄筋の状況といった構造図との整合性確認も行っています。

使いながら工事をするための、建物内の引越し

今回の工事を機に、オーナー家族はもともと住んでいた最上階の1区画から、新しくつくった住戸に引っ越しました。多少の騒音や粉塵と格闘することにはなりましたが、施工中に仮住まいを確保するよりも経済的な負担を抑えることを優先した施工計画です。

新築ではつくり得ない歪みがもたらす価値と豊かさを

今回の既存建物が様々な既存不適格であるように、古い建物には現行の規定に合っていないものが少なくありません。

また、建物の用途を別の用途に変更するには、ある目的のためにデザインされた形を、別の目的に当てはめることになります。すると、ゼロからつくられたモノのように、形が目的と分かち難く結びつくというよりは、ある種の歪みのようなものが生まれます。

これこそが成長時代の合理的なモノづくりとは異なる豊かさの手がかりになるだろうと思っています。

Other Projects

足し引きで調和を取り戻し、時間がもたらす豊かさを補強する

Harport Suginami Sud/永福町大博マンション再生 / 2024.2

足し算と引き算の耐震化が 建築と都市をつなぐ

ウィンド小伝馬町ビル / 2024.2